平面新聞報導對兒少讀者的之影響:血腥暴力圖片與侵犯兒少隱私篇

- 2014-12-26

- 作者 / 新北市立三民高中大眾傳播社第二組張祖寧、余尚壕、楊育修、程昭

|

徵選主題 |

□福利保障權 □勞動保障權 □公平受教權 □社會參與權 □文化休閒權 ■健康發展權 |

|

課程主題 |

平面新聞報導對兒少讀者的之影響-血腥暴力圖片篇 |

|

兒少權法之法條或權益 |

請看《兒童及少年福利與權益保障法》第69條條文。宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊:

一、遭受第四十九條或第五十六條第一項各款行為。

二、施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康之物質。

三、為否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之選定、

酌定、改定事件之當事人或關係人。

四、為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人。

行政機關及司法機關所製作必須公開之文書,除前項第三款或其他法律特別規定之情形外,亦不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊。

除前二項以外之任何人亦不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關第一項兒童及少年之姓名及其他足以識別身分之資訊。

第一、二項如係為增進兒童及少年福利或維護公共利益,且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後,認為有公開之必要,不在此限。 |

|

教學對象 |

□6-12歲(國小學生) ■12-18歲(國高中職生) |

|

時間安排 |

一堂課50分鐘 |

|

課程目標 |

透過報紙導讀的方式引導學生辨識新聞文本中哪些是透露兒少個人隱私資訊的訊息 |

|

理念核心 |

1.透過讀報讓學生學著主動檢視新聞中的兒少隱私揭露問題 2.讓學生試著從發現問題,如何組織與歸納問題根源 |

|

實施方式 |

步驟一、課程講解,約10分鐘 步驟二、情境講解,以及講解兒少隱私被侵犯可能造成兒少當事人的影響有哪些,約5-8分鐘 步驟三、進行分組,以方便討論,約2分鐘 步驟四、請學生閱讀相關報導(台灣四大報紙本),並以《兒童及少年福利與權益保障法》相關法條討論,討論該則新聞違反了那些法條,以及我們接下來可以怎麼做,例如申訴。講師不定時觀看學生討論情形,約15分鐘。 步驟五、各組學生上台分享討論的心得,每組一位同學進行該組的紀錄,約10分鐘 步驟六、講師回饋,約5分鐘 |

|

教案內容 |

一、情境故事設計: 去年一位居住於北市,剛再婚的單親媽媽小美,與丈夫小志過著甜蜜幸福的日子。某日早晨外出至超商購買了蘋果日報,拿回家與家人們一起閱讀。小美在頭版看見了一則虐童報導,受虐兒被凌虐的過程敘述十分詳盡,還將工具、人名、方式都將一一陳列出來,如同真實的事件就在眼前歷歷在目,導致小美心生噁心恐懼,內心產生了陰影,連早餐都吃不下便出門工作,而丈夫小志當下也看到了這則報導。 事過幾個月,小美因家中長輩生病,必須回南部探親,便將年幼的女兒娜娜交給了小志照顧,面對媽媽要離家數日,娜娜便每日不眠不休的哭鬧,起初小志十分有耐心、細心勸說、愛的教育,沒想到過了幾日,漸漸不耐煩,便想起了之前看到的這篇報導想著,如果使用上面的方式,是否可以使孩子不再煩他,於是就將那殘忍的酷刑施加到娜娜身上。 一則報導如果不謹慎處理,將相關犯罪及侵害手法過度詳盡描述,可能就會造成有心模仿者之學習與仿效,然而身為閱聽人該如何面對呢? 二、參考新聞與新聞分析: 參考新聞範例:2014年1月29日〈洋娃娃童屍 母男友虐殺〉,《蘋果日報》要聞A14。 新聞中的「王慧瑩和女兒合照」將受害人女童生前照片刊登,足以辨識未成年兒少之身分,並已違反《兒童及少年福利與權益保障法》第六十九條:宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊:一、遭受第四十九條或第五十六條第一項各款行為,建議此張照片應在《蘋果日報》新聞網站中下架處理。

圖一:「王慧瑩和女兒合照」

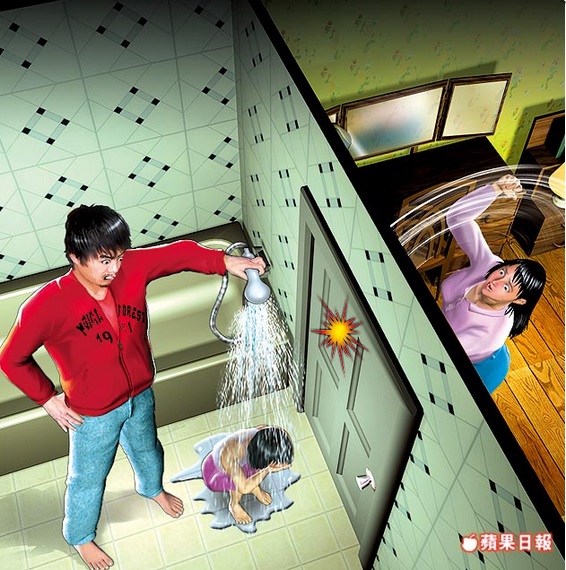

此外,女童遭虐死示意圖,兇嫌將女童拖到浴室用冷水淋女童。這張照片已將犯罪過程呈現相當清楚,對於兒少讀者可能會有不良的身心影響,此張照片也應下架處理,純粹新聞文字描述即可。此新聞應循「蘋果日報新聞自律執行綱要」二、家暴新聞之處理:(一)對於家庭暴力之新聞,應依法秉持保護受害人及其未成年子女之前提,謹慎處理。(二)有關家暴題材之新聞,應避免使用動畫與模擬圖片詳細描繪侵害情節。

圖二:女童遭虐死示意圖

三、Q&A時間: Q1此則新聞可能違反相關條文: A:《兒童及少年福利與權益保障法》第四十五條新聞不得刊載有害兒童及少年身心健康之內容。報紙應該避免過度描述犯人用何種工具凌虐被害人或刊登犯人行兇的工具照片,畫面應打馬賽克,避免他人學習模仿而引發危險。 報紙違反內容:尖嘴鉗掀拔指甲、自製電線球拍刑具毆打身體、榔頭敲斷鼻梁、打斷牙齒、徒手拉扯生殖器與燒紅鐵釘燙手掌、腳底等。 以及《兒童及少年福利與權益保障法》第六十九條: 行政機關及司法機關所製作必須公開之文書,除前項第三款或其他法律特別規定之情形外,亦不可揭露足以識別前項兒童及少年身分資訊。 除前兩項以外之任賀人亦不得於媒體、知訊或以其他方式皆是有關第一項兒童及少年之姓名及他足以識別身分之資訊。 第一、二項如係為爭儘兒童及少年福利或維護公共利益,且經行政機關邀集關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後,認為有公開之必要,不在此限。 此報導違反內容:報導公開出未成年兒少的真實姓名,而且還貼了該位兒少的遺體照,所以違反《兒童及少年福利與權益保障法》中的第69條,在報紙上暴露了孩童的姓名、年紀、照片、親屬姓名和關係。 Q2台灣有那些社會民間團體長期有在關注媒體自律與兒少新聞監看的工作? A:一、2005年由於換照爭議,該年8月8日由台灣媒體觀察教育基金會、婦女新知基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟等60多團體舉行記者會,宣佈組成「公民參與媒體改造聯盟」。聯盟呼籲電視換照審議,都應以媒體與公民社會對話協商後所訂 定的自律公約為主要依據。唯有透過公民對話,才能有效結合公民監督與媒體自律,使媒體真正擔負起民主發展的重要責任。之後聯盟與「衛星廣播電視事業商業同業公會(STBA)」合作,推動形成「新聞諮詢委員會」,成為媒體與公民團體定期溝通與推動新聞自律之平台。2010年起公民媒改聯盟將秘書處移轉至台少盟。 二、文化部人文及出版司與台灣少年權益與福利促進聯盟合作的「兒少新聞妙捕手」網站維運案: 近年來由於兒少福利保護法令快速發展,新聞媒體在市場機制運作下,容易針對性侵害、偏差行為、自殺、意外事故等兒少新聞案件進行侵入式報導,或以模擬圖片詳述犯罪及加害過程,易造成當事人二度傷害,引發兒少新聞採訪倫理報導界線的爭議。 2004年起,台少盟等關心兒少閱聽權益之民間團體進行兒少新聞報導監看行動,並開始頒發「金芭樂獎」給易侵害兒少隱私權益之平面媒體。2006年台少盟與新聞主管機關合作成立「兒少新聞妙捕手網站」,以監督兒少新聞報導為出發點,提供一網站平台供各界參與監督兒少新聞、進行媒體識讀教育。2010年起,妙捕手開始進入大專院校、高中社團進行媒體識讀教育宣導。截至2013下半年為止,合作對象已有台大資管系、台大哲學系、暨南大學社工系、國北商財金系與財稅系、台北市立大同高中大傳社、新北市立三民高中大傳社、新北市立樹林高中國中部等校,除敬邀師生共同加入新聞監看志工行列外,並預計擬定媒體識讀專屬教案,以供學校師生與民眾順利掌握解「毒」新聞之規則。 |

|

參考資源 |

一、四大報相關新聞報導文本(中國時報、蘋果日報、自由時報與聯合報) 二、《兒童及少年福利與權益保障法》手冊 三、「兒少新聞妙捕手」官方網站:http://www.newscatcher.org.tw/ 四、「兒少權益新法教育宣導」官方網站:http://www.兒少權法e點通.tw/ |