【會後新聞稿】2015兒少新聞妙捕手第六屆金芭樂獎頒獎典禮暨《第一次監看兒少新聞就上手》新書發表記者會

- 2015-12-15

第六屆平面媒體「金芭樂獎」頒獎典禮

第六屆平面媒體「金芭樂獎」頒獎典禮

暨「第一次監看兒少新聞就上手」新書發表會會後新聞稿

今年金芭樂獎邁入第六屆,伴隨媒體環境的變化,各大媒體網路即時新聞的影響力早已超越傳統報紙新聞,其報導品質也更需要公民社會的監督。台少盟與媒體改造學社、台灣防暴聯盟、靖娟兒童安全文教基金會、勵馨基金會與台灣媒體觀察教育基金會等團體組成的「兒少媒體監督連線」,於今日(12/14)假台少盟青少年會館召開記者會,除公布今年平面媒體「金芭樂獎」得主外,每年藉由頒發平面媒體「金芭樂獎」提醒媒體落實新聞自律。今年更集結歷年監看兒少新聞的成果,於12月出版《第一次監看兒少新聞就上手》專書,這本由台少盟等媒改團體與參與媒體識讀課程的學校師生通力完成《第一次監看兒少新聞就上手》專書,將監督兒少新聞報導品質以及媒體識讀技巧提供各界參考,以健全媒體閱聽環境。記者會中也邀請到台北教育大學江芷清同學與台北商業大學李昀城同學與林沅均同學,前來分享參與媒體識讀課程的心得。

台少盟秘書長葉大華表示,在台少盟與各團體的努力之下,2011年11月通過的《兒童及少年福利與權益保障法》,已經將媒體自律入法,各媒體的自律機制已紛紛正式上路,民眾若有認為新聞報導若有不妥甚至於可能有違法之虞的兒少新聞內容,皆可以依據各媒體申訴管道逕自進行申訴。然而,除了努力致力於相關法令的制定以及協助新聞媒體自律外,加強閱聽人相關媒體識讀教育更是當務之急。葉大華認為,隨著紙媒將日漸式微,網路媒體及即時新聞報導的影響力將取而代之,故未來公民團體的監督重點將放在網路媒體以及網路即時新聞的報導品質,不再以紙媒為金芭樂獎監看重點。而這本《第一次監看兒少新聞就上手》專書的出版,目的就是在培養有行動力的閱聽人,讓閱聽人看到不當的兒少報導,除了怒罵媒體之外,還能懂得依循媒體自律管道進行申訴,並聽取媒體的回應,而媒體也可知道閱聽人希望媒體如何自律,有助於雙方的溝通改善媒體報導品質。

在所有年齡層的閱聽人中,兒童與青少年最容易受到媒體和網路新聞的影響;因此台少盟透過每年與大專院校合作服務學習課程,招募監看兒少新聞的青少年志工,提供媒體識讀技能的訓練,讓青少年練習分析報紙與網路媒體對兒少新聞的報導手法。今年度選出的三則年度重大兒少新聞事件如下:新竹國中少女虐殺案、反黑箱課綱運動學生林冠華以死明志、嘉義國中生自殺身亡等。同時自今年11月19日起至12月2日止,於「兒少新聞妙捕手」網站舉辦網路票選活動,共有1,085位閱聽人參與票選,其中女性717人占66%,男性368人占34%;未滿18歲者229人占21.1%,18-35歲者607人占55.9%,36-64歲者244人占22.5%;聯盟希望透過鼓勵閱聽人選出報導手法最需改進的媒體頒給「金芭樂獎」,以落實媒體自律。

第六屆金芭樂獎票選結果公佈

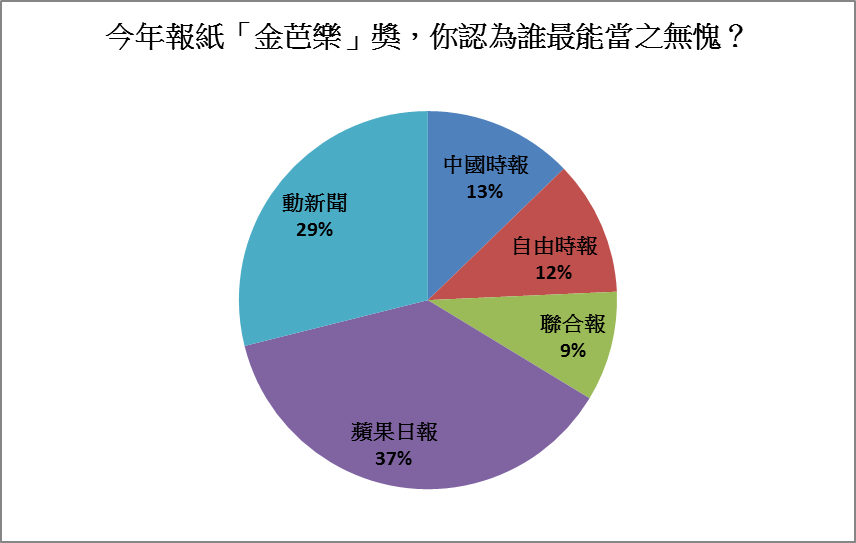

一、金芭樂獎總票選結果:

金芭樂獎總票選由《蘋果日報》(得票率37%)第六度蟬連總冠軍,其後名次依序為《動新聞》(得票率29%)、《中國時報》(得票率13%)、《自由時報》(得票率12%)與《聯合報》(得票率9%)。

二、單一新聞金芭樂獎票選結果:

1. 事件一、新竹國中少女虐殺案:單一新聞金芭樂獎由《蘋果日報》[1]奪冠(負評淨率67%),其後名次依序為《中國時報》(負評淨率60%)、《聯合報》(負評淨率54%)與《自由時報》(負評淨率51%)。

票選結果分析:各報的負面評價率扣除正面評價率之後,都還有51%~67%的負面評價淨率(負評淨率),統計結果顯示閱聽人認為各報在本則事件的報導方式上有標題聳動(41%)、過度描寫犯罪過程,易教人模仿之嫌(33%)、消費被害人、刺激銷量(65%)上皆有很大的改進空間。

2. 事件二、反黑箱課綱運動學生林冠華以死明志:單一新聞金芭樂獎由《中國時報》[2]奪冠(負評淨率38%),其後名次依序為《蘋果日報》(負評淨率37%)、《聯合報》(負評淨率36%)與《自由時報》(負評淨率23%)。

票選結果分析:各報的負面評價率扣除正面評價率之後,仍有23%~38%的負評淨率,但相較其他則報導而言閱聽人認為各報在該則事件報導上,在標題、內容呈現方式上皆能恰當呈現報導內容與符合閱讀需求。由於該起事件涉及眾所矚目的反課綱學生領袖自殺身亡之報導,比起其他事件報導各報在該則報導上表現相對比較節制。唯該則相關報導中,中國時報曾有一則林冠華持槍對準太陽穴之照片遭到民眾申訴而受台北市報業商業同業公會兒少新聞自律委員會裁罰三萬元,故網友們對於曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(20%)、所刊登之照片內容沒有意義(18%)有提出類似看法尚有改進空間。

3. 事件三、嘉義國中生自殺身亡:單一新聞金芭樂獎由《蘋果日報》[3]奪冠(負評淨率68%),其後名次依序為《自由時報》(負評淨率42%)、《中國時報》(負評淨率39%)與《聯合報》(負評淨率26%)。

票選結果分析:各報的負面評價率扣除正面評價率之後,仍有26%~68%的負評淨率,顯示閱聽人認為各報在本則事件的報導方式上有曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(20%)之虞,尚有改進空間,而且各報在事件三的報導表現彼此落差較大。從閱聽人的角度來看事件三的報導,《聯合報》的表現相對節制,而《蘋果日報》明顯比其他媒體有更多改進空間。

各報在這三則重大兒少新聞事件的主要報導問題詳如表一所示。其中以事件一的報導方式最讓閱聽人反感、明顯感到各大媒體消費被害人以刺激銷量。各報在事件二與事件三的報導方式,則在呈現新聞完整性的同時,須更注意避免造成未成年人隱私曝露、負面標籤、刻板印象或歧視等風險,並須顧及兒少閱聽人的閱聽需求。

出席與會的政大劉昌德教授指出,新聞媒體「內容農場化」的現象令人堪憂,現在不只網路媒體,就連報紙等傳統平面媒體也充斥著瑣碎議題、爆料公社的傳言和網友紓發情緒的語言文字;這是因為整個媒體環境都在追求以低成本衝點閱率的經營模式,卻將許多低品質的報導訊息餵給青少年,作為一個家長對此現象相當憂心。劉昌德教授認為,需要從政策面有更多補助和鼓勵,才能有利於培養和選拔優質新聞,不用再挑選爛芭樂新聞。秘書長葉大華也認為網路新聞內容農場化的問題相當嚴重,並強調媒體環境是兒少學習社會化的重要一環,若充斥著不實消息,將會影響兒少對於事實現象與價值取捨的判斷力,造成對下一代教育的不利影響;透過金芭樂獎,可以讓媒體瞭解自己對兒少教育的影響。

靖娟兒童安全文教基金會的田鏡如組長則指出,媒體對兒少事故傷害新聞的報導,常以聳動方式、血腥畫面或對傷害過程的描述來吸引讀者,或一再強調加害人職業身分,不僅可能造成兒少當事人或關係人的二次傷害,也可能讓背景相似的讀者感到不適。她舉文化國小女童割喉案為例指出,媒體一再強調主嫌的保全職業,讓職業同為保全的其他讀者看了報導也產生不舒服或受傷的感覺。她也期許《第一次監看兒少新聞就上手》的出版可以提供更多關於如何辨別好壞新聞的資訊。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯指出,關於性騷擾新聞、家暴新聞,如何選擇事實是其中關鍵。她認為性騷擾新聞的標題往往比一般新聞標題更為低俗,甚至重複加害者的言論,等同對整個社會再度造成性騷擾,而這也無形中教給下一代性別歧視的觀念。她提供6項標準來檢視性別與家暴新聞:一、媒體是否責怪受害者/倖存者;二、媒體是否重複犯罪細節或加害者的言論;三、媒體是否挑戰性騷擾等犯罪行為背後的迷思,或者只是在複製性騷擾文化;四、媒體報導是否顯示正確的價值觀;五、媒體也可以將台灣的性別議題連結到全球與國際層次來看;六、著眼於社會制度、系統性的問題,可以訓練閱聽人的識讀能力,而這也是媒體的義務。

勵馨基金會資深研發專員曹宜蓁指出,青少年及兒童的吸收和模仿能力很強,但是辨別能力不足,在行動通訊發達的環境下成長,新聞作者的下筆角度對於未成年兒少的教育會有很大的影響,因此兒少新聞應採取更嚴格的標準,才能顧及兒少閱聽人的權益。她舉例,今年6到7月份有很多關於小媽媽的新聞,很多內容都是媒體自己的拼湊、想像,卻缺乏平衡報導。她呼籲媒體要避免汙名化和貼標籤的報導方式,以避免對兒少教育造成負面影響。

台灣媒體觀察教育基金會執行秘書葉大瑋則認為,當同仁在第一現場和教師與家長討論媒體議題時,往往缺乏一個促進溝通的教材,《第一次監看兒少新聞就上手》的出版剛好填補這個空缺。她並指出,媒體「內容農場化」的問題,特別是在即時新聞更加嚴重,這是媒體觀察基金會將來的觀察重點。她認為如今難以防堵和禁止網路上的不當訊息,應當多鼓勵產出好的兒少新聞。

台北教育大學江芷清同學分享自身參與媒體識讀的心得,她認為即時新聞的速度既是長處也是限制,雖然可以短時間內傳播議題,卻缺乏紮實的查證。她舉反黑箱課綱學生林冠華以死明志事件為例,指出媒體的標題與內容呈現相反的印象或根本缺乏關連,可能讓讀者誤解或遠離事實真相。此外,她也從兒少閱聽人的立場指出,兒童與青少年議題大多被以負面新聞報導,且常面臨標題聳動、消費被害人、模擬劇情或未審先判等報導問題,期許媒體重視兒少權益,善盡社會責任。台北商業大學李昀城同學也分享自己在監看兒少新聞的經驗,他提到在看新聞的同時也要思考這個報導對他人與社會的影響,特別在網路發達的環境,媒體應該確認報導正確性後再發出報導,也要避免一些不雅字眼。台北商業大學林沅均同學指出,她在監看兒少新聞的過程中發現,絕大部分的兒少新聞都是標題聳動渲染誇大,內容有過度描述犯罪手法,以及模擬劇情的情況。此外她也指出有標題和內容不符的新聞報導,例如看到一篇標題為「少年指控父親猥褻 判無罪」的新聞,當下想是不是又有哪個恐龍法官作了誇張的審判?但閱讀完報導內容之後,發現事實並非如此。她發現,當標題的設立只為了吸引讀者觀看,容易導致讀者斷章取義、衍生誤解,這應是往後各大媒體要更加改進的地方,以讓社會的新聞報導有更優良的品質。

最後與會者紛紛力薦這本由台少盟等媒改團體與參與媒體識讀課程的學校師生通力完成的《第一次監看兒少新聞就上手》專書,將監督兒少新聞報導品質以及媒體識讀技巧提供各界參考,以健全媒體閱聽環境。書中總共分為:說明兒少新聞的定義與常見報導問題、介紹台灣現有的新聞自律機制、介紹台灣公民社會的媒體改革力量、兒少新聞妙捕手網站歷年累積成果、兒少新聞監看及申訴的步驟以及可供教師教學參考的媒體識讀教案,附錄包含兒少相關法律中的媒體相關法條供各界參考。台少盟明年將與高中職及大專院校合作結合服務學習課程推廣這本專書,培養青少年媒體素養能力與監看能力,為青少年的媒體識讀基礎紮根,歡迎有志強化媒體識讀教育的學校或是志工來電洽詢或認購此書,02-2369-5195轉王先生。

新聞聯絡人:台少盟葉大華秘書長0916048862、王今暐文宣員 02-23695195

表一:年度三大兒少新聞事件主要報導問題

|

問卷題目 |

新竹國中少女虐殺案 |

反黑箱課綱運動學生 林冠華以死明志 |

嘉義國中生自殺身亡 |

|

單一新聞 金芭樂獎 |

第一名:蘋果日報(67%) 第二名:中國時報(60%) 第三名:聯合報(54%) 第四名:自由時報(51%) |

第一名:中國時報(38%) 第二名:蘋果日報(37%) 第三名:聯合報(36%) 第四名:自由時報(23%) |

第一名:蘋果日報(68%) 第二名:自由時報(42%) 第三名:中國時報(39%) 第四名:聯合報(26%) |

|

關於本新聞事件的「標題」,您的感覺是?(複選) |

1. 聳動(41%) 2. 誇大(21%) 3. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視之嫌(18%) |

1. 恰當呈現本新聞事件的簡要描述(32%) 2. 聳動(23%) 3. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視之嫌(20%) 4. 誇大(18%) |

1. 恰當呈現本新聞事件的簡要描述(30%) 2. 聳動(24%) 3. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視之嫌(23%) 4. 誇大(17%) |

|

關於本新聞事件的「報導內容」上,您的感覺是?(複選) |

1. 過度描寫犯罪過程,易教人模仿之嫌(33%) 2. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(14%) 3. 推測案情,有妨礙偵察不公開之嫌(13%) 4. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視效果(12%) 5. 未審先判,有引導定罪之嫌(12%) |

1. 恰當呈現本新聞事件報導的完整性(18%) 2. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視效果(16%) 3. 推測案情,有妨礙偵察不公開之嫌(15%) 4. 未審先判,有引導定罪之嫌(14%) 5. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(13%) |

1. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(20%) 2. 恰當呈現本新聞事件報導的完整性(18%) 3. 過度描寫犯罪過程,易教人模仿之嫌(16%) 4. 推測案情,有妨礙偵察不公開之嫌(14%) 5. 有標籤化,或複製刻板印象,易產生歧視效果(14%) |

|

關於本新聞所刊登的「照片、圖片(含模擬圖)」,您的感覺是?(複選) |

1. 有暴力與血腥等不適合未成年人的畫面(25%) 2. 所刊登之照片內容沒有意義(15%) 3. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(15%) 4. 圖片內容模擬犯罪劇情,有過度誇大之嫌(15%) |

1. 照片、圖片內容恰當,符合報導與閱讀需求(30%) 2. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(20%) 3. 所刊登之照片內容沒有意義(18%) |

1. 曝露未成年當事人或關係人之隱私資料(25%) 2. 有暴力與血腥等不適合未成年人的畫面(18%) 3. 照片、圖片內容恰當,符合報導與閱讀需求(18%) 4. 所刊登之照片內容沒有意義(15%) 5. 圖片內容模擬犯罪劇情,有過度誇大之嫌(15%) |

|

觀看完本則新聞後,你的感覺是? |

1. 極度反感或不舒服(76%) 2. 沒感覺(16%) 3. 感覺不錯或很好(7%) |

1. 極度反感或不舒服47% 2. 沒感覺34% 3. 感覺不錯或很好18% |

1. 極度反感或不舒服(55%) 2. 沒感覺(32%) 3. 感覺不錯或很好(13%) |

|

觀看完本則新聞後,你會想再看第二遍嗎? |

1. 不會(87%) 2. 會(13%) |

1. 不會(81%) 2. 會(19%) |

1. 不會(86%) 2. 會(14%) |

|

本則新聞處理是善盡社會責任,或是消費被害人作為新聞賣點? |

1. 消費被害人、刺激銷量(65%) 2. 善盡社會責任(35%) |

1. 消費被害人、刺激銷量(51%) 2. 善盡社會責任(49%) |

1. 消費被害人、刺激銷量(54%) 2. 善盡社會責任(46%) |

.png)

圖一

.png)

圖二

.png)

圖三

圖四

[1]〈惡魔情侶 殺少女焚屍 任同夥輪暴 逼9歲童砸石〉,《蘋果日報》。2015年5月22日。網址:http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150522/36564719/。

[2]〈高中生死諫課綱?媽媽說:這是兩條平行線〉,《中國時報》。2015年7月31日。網址:http://www.chinatimes.com/newspapers/20150731000403-260102。

[3]〈自認「瑕疵品」課業壓力 殺2少年 尋短1天兩起 遺書:成績害了我〉,《蘋果日報》。2015年4月28日。網址:http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150428/36518407/